“三无产品”(无生产日期、无质量合格证/生产许可证、无生产者名称及地址)本质上是违反我国《产品质量法》《消费者权益保护法》等法规的违规产品。若想将其合法化,需系统性解决“身份缺失”“质量合规”“资质不全”三大核心问题,具体步骤如下:

一步:明确产品类别,锁定适用法律

不同类型的产品(如食品、化妆品、日用品、电器等)对应的监管法规和准入要求差异极大。首先需明确产品属性,例如:

食品:需符合《食品安全法》,取得食品生产/经营许可;

化妆品:需符合《化妆品监督管理条例》,完成备案(普通化妆品)或审批(特殊化妆品);

电器:需符合《产品质量法》,部分需3C强制认证;

儿童用品:需符合《儿童玩具安全技术规范》等强制性标准。

操作建议:通过国家市场监管总局官网(http://www.samr.gov.cn)或“全国标准信息公共服务平台”查询产品所属类别及对应法规。

第二步:补全基础信息,解决“身份缺失”

“三无”的核心是缺乏生产者信息和产品标识,需补充以下内容:

1. 生产者信息

必须标注真实、可追溯的生产者名称、地址、联系方式(如电话、邮箱)。若为个体经营者,需使用营业执照上的注册名称和地址;若委托生产,需标注委托方和受委托方的双重信息(依据《产品质量法》第二十七条)。

2. 产品标识

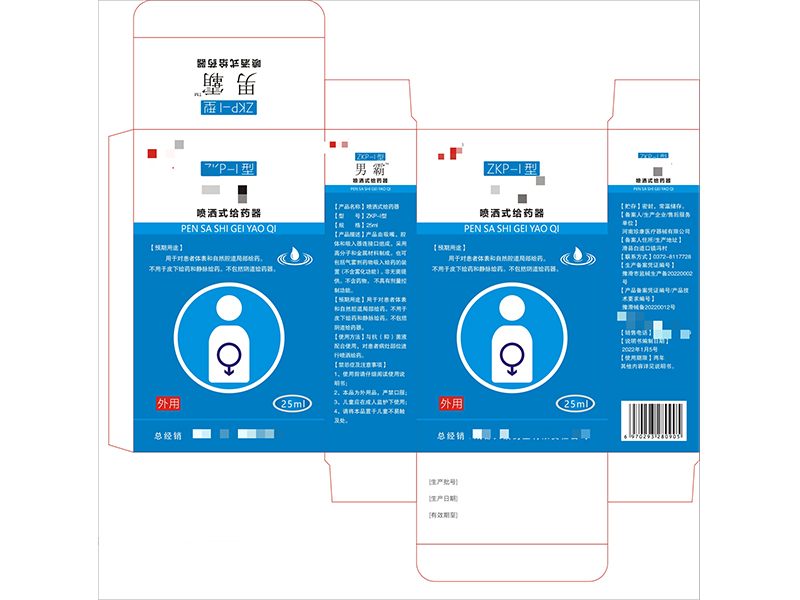

根据《产品质量法》第二十七条,需强制标注以下内容(特殊产品需额外标注):

产品名称(需规范,避免误导性表述);

生产日期、保质期(限限期使用的产品,如食品、化妆品);

产品标准号(需标注执行的国家/行业/企业标准,无标准需制定企业标准并备案);

警示标志或中文警示说明(如电器需标注“禁止湿手操作”)。

操作建议:

生产日期可通过生产记录(如投料时间、包装时间)明确,需与实际生产同步;

企业标准需在企业标准信息公共服务平台(http://www.qybz.org.cn)备案,备案号需标注在产品上;

标识需清晰、持久(如印刷而非贴纸),避免脱落或篡改。

第三步:确保质量安全,满足强制性要求

合法化的前提是产品本身符合质量安全标准,否则即使补全信息仍属违规。需重点完成以下合规步骤:

1. 符合强制性国家标准(GB)

所有产品需符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准(如电器需符合GB 4706系列,食品需符合GB 2760食品添加剂标准)。若无明确国标,需符合行业标准(如QB)或企业标准(需高于或等同于国标)。

操作建议:

通过“国家标准全文公开系统”(http://std.samr.gov.cn/gb)查询产品对应的强制国标;

若产品无现成标准,需制定企业标准并在平台备案,确保指标科学合理(如微生物限量、重金属残留等)。

2. 特殊产品需取得准入许可/备案

部分产品需通过行政许可或备案方可生产销售,否则即使信息齐全仍属非法。常见类别及要求:

产品类别

准入要求

食品(预包装)

生产者需取得《食品生产许可证》(SC证);经营(销售)需《食品经营许可证》。

化妆品

生产者需取得《化妆品生产许可证》;普通化妆品需在“国家药监局”备案(非特殊用途化妆品);特殊化妆品(如祛斑、防晒)需取得批准文号。

3C认证产品(如电器)

需通过国家认可的认证机构(如CQC)的3C认证,加贴认证标志。

儿童玩具

需符合GB 6675安全标准,部分高风险玩具(如电玩具)需3C认证。

操作建议:

提前咨询属地市场监管部门(如区/县市场监督管理局),明确产品是否属于“许可目录”范围;

许可/备案申请通常需提交营业执照、生产场所证明、技术人员资质、产品检测报告等材料,周期约30-90个工作日(如SC证)。

第四步:完成质量检测,取得合规证明

即使产品符合标准,也需通过第三方检测机构验证,出具合法有效的检测报告。检测重点是:

安全性指标(如重金属、微生物、有毒物质);

功能性指标(如电器的功率、化妆品的成分含量);

标识合规性(如标签内容是否完整、准确)。

操作建议:

选择具备CMA(中国计量认证)或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的检测机构(可通过“国家认证认可监督管理委员会”官网查询);

检测报告需覆盖产品所有关键指标,且报告有效期通常为1年(部分特殊产品需年度复检);

检测费用因产品类型而异(如普通日用品约500-2000元,食品检测可能高达5000元以上)。

第五步:规范生产经营活动,规避法律风险

合法化不仅是产品本身合规,还需确保生产、销售全流程符合法规:

1. 取得合法经营主体资格

生产者需注册为企业或个体工商户(营业执照经营范围需包含产品类别);

销售者(如电商店铺、实体店)需办理营业执照,并在经营场所公示。

2. 建立质量管理制度

保留生产记录(原料采购、生产过程、出厂检验等),至少保存2年(食品等行业需更长);

对不合格品进行标识、隔离,不得出厂销售;

若委托生产,需签订书面合同,明确双方质量责任(依据《民法典》合同编)。

3. 合规宣传与销售

广告宣传需真实,禁止虚假或夸大(如食品不能宣传“治疗功效”,化妆品不能宣称“医疗效果”);

销售渠道需合法(如电商平台需提交资质审核,线下门店需亮证经营)。

特殊情况处理:无法达标时的替代方案

若产品因技术、成本等原因无法满足安全标准(如小作坊生产的低质日用品),不建议强行合法化,可考虑以下替代路径:

1. 转型为“定制化非卖品”

若产品仅用于内部使用(如企业礼品、活动赠品),需明确标注“非卖品”“赠品”字样,并确保不影响消费者权益(避免误导购买)。

2. 与合规企业合作代工

委托具备生产资质的企业代工,由代工厂负责合规生产(需签订代工协议,明确质量责任),自身仅负责品牌和销售。

3. 终止生产销售

若产品存在重大安全隐患(如使用禁用原料、无法通过检测),应立即停止生产,召回已售产品,并配合监管部门调查,避免承担更严重的法律责任(如罚款、刑事责任)。

总结

“三无产品”合法化的核心是补全身份信息、确保质量安全、取得准入资质,并规范生产经营全流程。关键步骤包括:明确产品类别→补充标识信息→符合强制标准→取得许可/备案→完成检测→规范经营。若产品本身无法满足安全要求,应及时调整策略(如代工、转型),避免因违规面临行政处罚(货值金额30倍罚款)或民事赔偿(如消费者索赔)。建议全程咨询市场监管部门或专业律师,确保合规性。